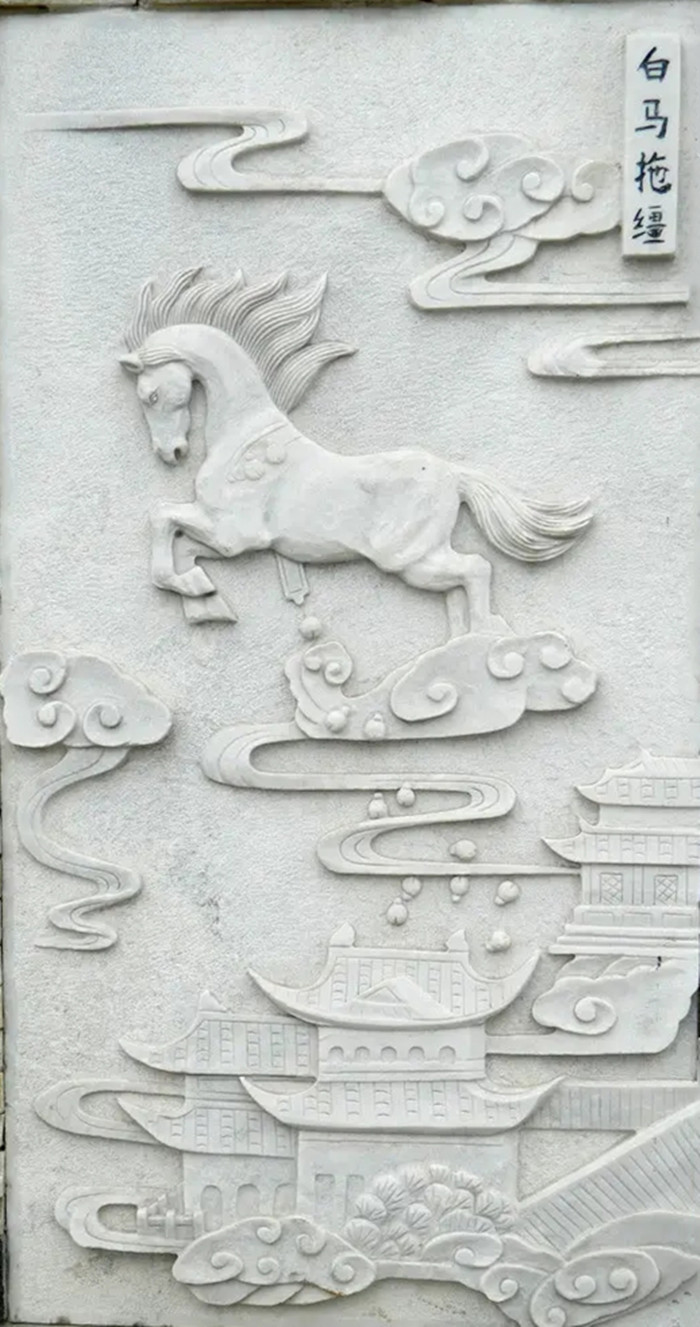

白马拖缰传说流传于山西晋城白马寺。白马寺山原名司马山,相传晋司马懿封长平侯曾登临此山而得名。位于山西晋城。《泽州府志》记载:“司马山上有魏碑故名”。也有传白马随唐僧西天取经,曾途径此山,后人建白马禅寺以作纪念。司马山遂改名为白马寺山。“白马脱缰”的传说在晋城地域内流传广泛,历经二千余年流传至今。《泽州府志》、《凤台县志》、《城区志》、《晋城市民间故事集成》、《城区文物》均有记载。魏曹植在《白马篇》中写道“白马饰金羁,连翩西北驰,借问谁家子,幽并游侠儿”。诗中写出了英雄少年的飒爽英姿,道出了白马少年的思想底蕴和壮烈情怀。

白马拖缰传说的主要内容是什么?

晋城白马寺山上有一种卵礓石,外坚中空,摇之有响声,人称马铃石。相传,古时有一少年,机智而又善良,他每天为财主上山打柴,风雨无阻。尽管如此,却依然常因柴打少了而遭受财主的毒打。一日,他打柴回来,路遇一老者向他索柴取暖。他看到老人受冻的样子,不顾柴少挨打的危险,慨然施柴于老人。老人从怀中取出一匹纸马,送于少年,告诉他,这是一匹神马,是当年唐僧取经时骑过的小白龙,如有所求,只须找到千年谷草让它吃下,立刻就能显灵。

少年回家后,突然狂风大作,下了一夜的暴风雪。第二天,财主不顾风雪,威逼,少年进山打柴。少年想起了藏在怀中的纸马,但千年谷草又去哪里找呢?突然,他想到山上的白马寺里有一尊千年古佛像毁坏了,他清楚地记得佛像的骨架是用谷草扎成的。于是他立刻来到寺院,从佛像里取出一根谷草。怀中的纸马一下就张口吞了下去,摇头摆尾,突然变成一匹雪白的骏马,进山为少年驮炭而归。财主得知后想将神马占为己有,于是同家丁合谋半夜前去盗马,结果被白马踢翻在地。少年从睡梦中惊醒,跃上马背,与白马一起腾空而去,马铃被财主扯落,散了一地,变成了摇之即响的马铃石,白马缰绳拖过的一条山梁至今寸草不生。

“白马拖缰”的传说在晋城流传甚广,至今已有两千多年的历史。传说深受浓厚的佛教文化影响,以“白马舍生取义”为主线而衍生出许多内容丰富、情节曲折动人的传说。这些传说弘扬了人间的真善美,鞭鞑了世间的假恶丑。传说中,白马忠义善良、机智勇敢、嫉恶如仇、为民除害的反抗精神,成为千百年来百姓们反抗恶势力、追求幸福生活的勇敢化身,影响着一代又一代劳动人民的精神情操,激发起民众战胜困难、建设美好家园的热情和信心,是人们对美好生活的精神寄托。“白马拖缰”的传说在《泽州府志》《晋城县志》《城区志》《晋城市民间故事集成》《城区文物》上均有记载。

“白马拖缰”传说的发源地白马寺山和白马禅寺,如今已成为晋城市的重要旅游资源。当年被白马缰绳拖倒的草至今仍是斜长一溜,散落的铜铃变成了响铃之石,成为白马寺山的两个奇观,是晋城市“四大名胜”之一,吸引了海内外游客千里寻迹。