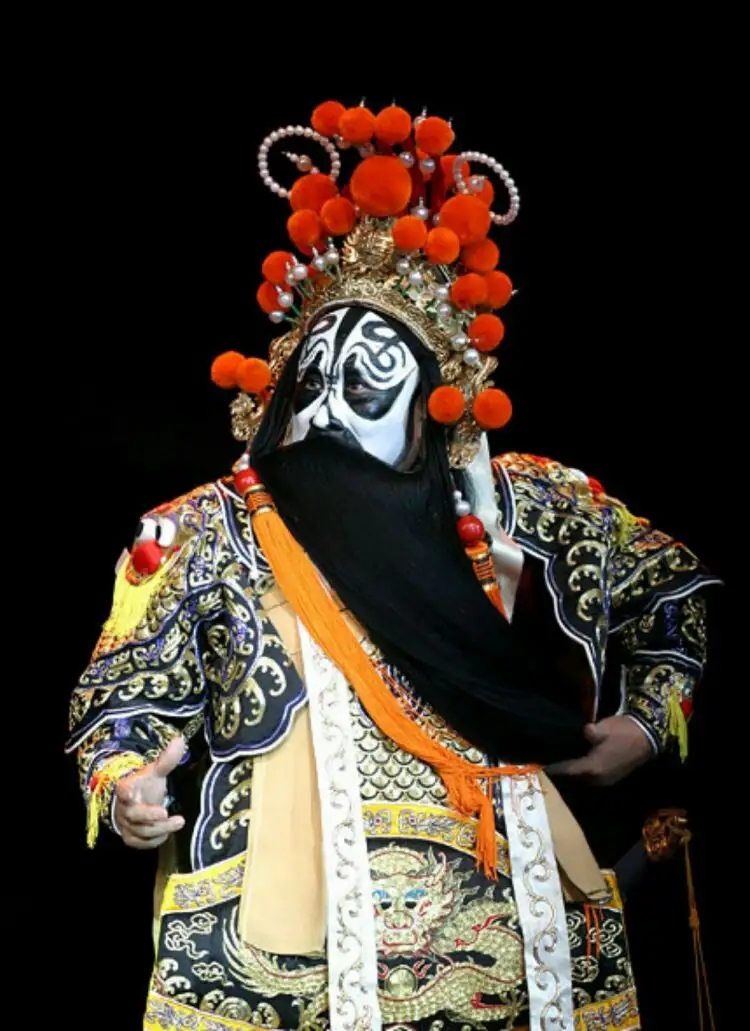

豫剧中的净角和丑角都属于花脸行当。豫剧行当中有四生、四旦、四花脸,其中“四花脸”即大净(黑头)、大花脸、二花脸、三花脸(丑)。净行又分为正净、副净和武净,正净一般是以唱工为主,所以又叫唱工花脸,在豫剧角色中典型的正净如包拯,代表性剧目有《包青天》、《下陈州》。副净也叫架子花脸,是以做工、念白、表演为主,如《辕门斩子》中的焦赞,奸白脸的角色一般是大奸大恶之人,如《三哭殿》中的詹洪纪、《刘墉铡太师》中的耶律洪、《穆桂英挂帅》中的王强;三花脸又叫丑角,丑角的角色范围比较广,有官丑如《七品芝麻官》中的唐成、公子丑如《三上轿》中的张丙仁、小丑如《推磨》中的李洪信、乞丐丑如《花子拾金》中的花子、老丑如《十八扯》中的姜老汉。公子丑常在豫剧中扮演反面角色,其中奸佞恶霸之人比较多,多以强抢民女形象出现。净角和丑角有时候在剧情中起到画龙点睛的作用,在戏曲中具有重要的地位。

豫剧中净角和丑角的发展现状是怎样的?

一、净角和丑角的发展。

豫剧,原名河南梆子,豫剧早期以外八角(四生四花脸)为主,花脸戏(包括净角和丑角)占据重要地位。在旦角崛起之前,豫剧是生角和净角挂帅,净角是绝对的主力,俗话说“百行丑为先、无丑不成戏”,丑角也是非常火的,如浑身是戏的李德奎,音韵宏阔、滑稽幽默、口齿清利。在豫剧发展历程有两次河南戏曲名家汇演(1956年和1980年)影响比较大,奠定了豫剧当前的格局和地位。1956年河南省首届戏曲观摩演出,当时是戏曲的繁荣时期,名家云集。净角和丑角也有很多实力名家一展风采,净角名家如李斯忠、王在岭、韦玉庆、渠永杰、王文才、王振邦、陈慧秋,李兰芬,阎德功等,丑角名家如高兴旺、魏进福等。

当时参加会演的有17个演出代表团,1116人,其中李斯忠的《司马茂告状》、王在岭的《下陈州》、渠永杰的《铡美案》、韦玉庆的《铡朱温》、高兴旺的《推磨》演出能够在如此众多的名家中获得一等奖,足以说明开宗立派的实力。由于禁演古装戏,很多名老艺人无法演出,加上当时对演戏的鄙视,恶化了培养年轻演员的环境,导致了净角和丑角艺术出现了断层。1979年由牛得草主演的豫剧《唐知县审诰命》进京献演,荣获剧本、演出一等奖,可惜1980年重要的流派汇演只有净角李斯忠主演的《打銮驾》参与了豫剧流派汇报演出,导致净角只划分了李斯忠一派。随着电影牛得草的《七品芝麻官》、吴心平的《包青天》的拍摄成功,成为豫剧的经典剧目,随后形成了丑角的牛派,净角的吴派。

二、净角和丑角的现状。

随着戏台上女演员的日益增多,旦角在豫剧中取得了主导地位,在1980年流派汇演中更加突出了旦角的主要地位,连主要角色的生角都处于让位的尴尬境地,更何况于净角和丑角,形成了豫剧阴盛阳衰的局面。净角流派主要是李斯忠、吴心平两派,李斯忠的亲传弟子有郭建民、王清海、兰力、李娜等,再传弟子有李根旺、李银栓、杨艳玲、邢爱玲等,吴心平的弟子有轩秀芝、郭爱云等。丑角流派主要是牛得草一派了,牛派弟子”四草一金“(葛圭璋艺名葛草旺、牛亚非艺名小牛得草、王艺红艺名牛小草、张仙草、金不换)。活跃在舞台上的净角和丑角男演员屈指可数,出现了青黄不接的情况。目前戏曲的整体不景气,是导致净角和丑角演员大量的减少的根本性原因。

其次,净角和丑角是比较难演的行当,特别是唱腔、动作难度大,需要下苦功夫去练习和长时间的坚持才能成功,其中有些角色还需要特定的身体条件,而一些急功近利的演员不想吃这个苦、下不了这个劲,也没有深厚的功底,更看不起这两个行当。而生角和旦角化妆、穿戴都比较美,女扮男装、男扮女装切换自如,可演的角色也多,唱起来也比较好上口,再加上视觉的审美认识上的误区也导致一些年轻演员不愿从事净角和丑角行当。提起净角就是包拯的戏,提起来丑角就想起唐成,戏路不宽,净角和丑角剧本整理不力,净角和丑角指导老师的缺失,没有旦角那么多的传帮带,也是很多演员不愿从事这两个行当的重要原因。