安塞剪纸广泛应用于农民的日常生活中,包括节庆、宗教礼仪、婚俗活动及刺花艺术,成为乡土上一朵绚丽的艺术之花。安塞剪纸的广泛应用,主要是这种艺术具有美化生活的作用。对环境的装饰也非常明显,只需要一把剪刀和一张红纸就可以操作,不需要任何其他道具,也不需要花费任何人力、物力、财力。简便、经济,符合农耕时代社会生活对艺术大众化的简单需求。

安塞剪纸的应用包括哪些场景?

一、用于节庆活动。

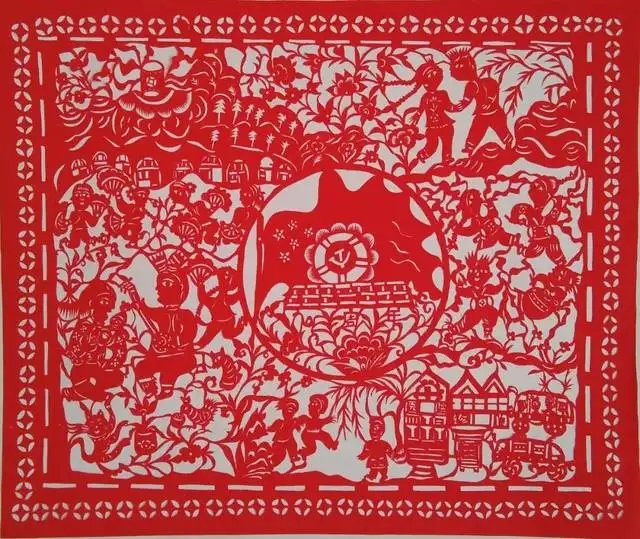

安塞的春节有剪纸的古老习俗。每年到了腊月,节日的气氛一天比一天浓郁。人们在劳累了一年之后,五谷丰收,庄稼人终于可以坐下来,轻松一段时日。他们置办了烟、酒、糖等年货,做了白面馍、黄米馍、软米油糕、油馍馍、麻花、烧肉、炖肉、猪头肉、炖羊肉、羊杂碎、丸子、酥鸡等年茶饭,便开始收拾窑洞。那些巧婆姨俊女子们便忙活开了。他们五六个人坐在热炕上,手里拿着剪刀在红绿纸上飞舞。

很快花鸟虫草、飞禽走兽便在她们灵巧的小手中诞生了。她们把剪下的窗花摆在炕上,互相评说。特别是那些要找对象的大女子们剪的窗花,新颖别致,玲珑小巧,造型优美,妙趣横生,让人看了格外喜悦。这些女子生长在剪纸之乡,从七、八岁起便跟着村里的老婆婆学习剪纸。在这里,有个乡俗,谁家姑娘剪纸好,谁家姑娘就巧,将来就能找一个有知识有才能的好女婿。到了腊月二十七,家家户户都开始打扫卫生,裱糊窗花。那一扇扇新糊的白格生生的窗纸上,张贴着布局匀称的窗花。炕围上,筷篓上都贴有大大小小的剪纸。陕北窑洞的明亮的窗格纸,贴上火红的窗花,立刻便显得春意盎然。

二、用于婚俗活动。

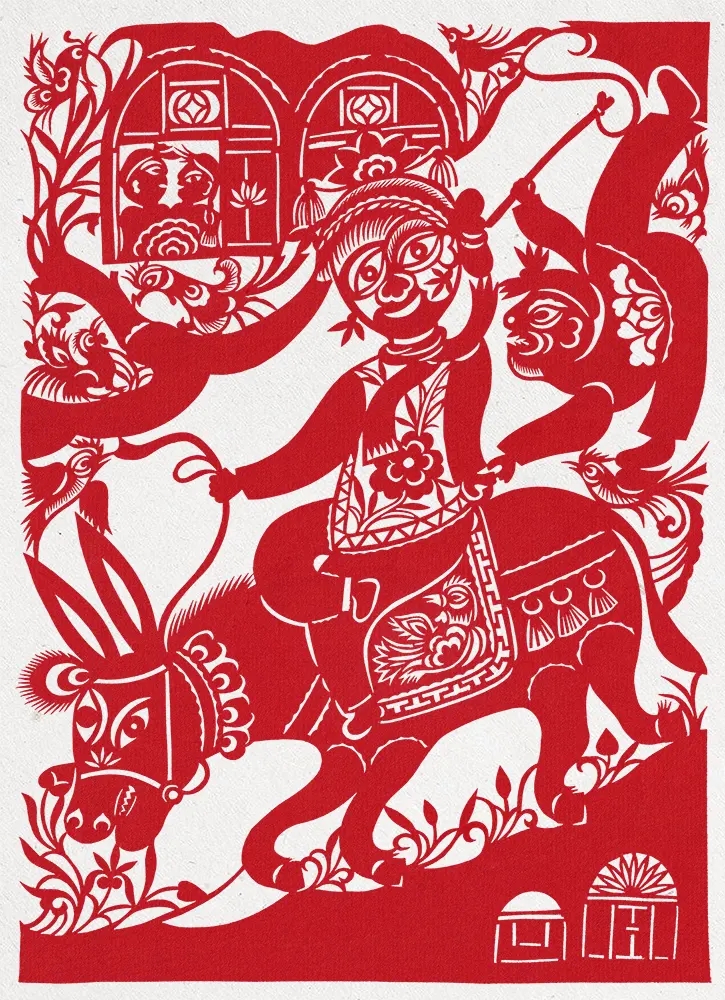

陕北人把新婚洞房,叫做帐房,新娘子娶回来要坐帐,“坐帐花”就是贴在帐房顶部的一种剪纸,也叫喜花。在安塞的婚俗活动中,“坐帐花”是必须贴的。坐帐花一般为圆形或菱形,有牡丹花、莲花、龙凤、石榴、蛇盘兔等。在洞房贴喜花,也能增强新婚的喜庆气氛,起到装饰美化洞房的作用。

三、用于宗教礼仪活动。

在春节,人们都有门上贴门神画的习惯,这类似于今天人们普遍在门上贴“福”字或“春”字。门神剪纸主要是为了镇宅、避邪,寄托了人们对美好生活的一种期盼。门神剪纸有《秦琼敬德》、《牛头马面》、《狮虎》等,艺术形式独特,内容多反映宗教文化,流传久远,充分反映了地域民俗风情。传说很久以前,有两兄弟,兄神荼生得虎面金睛,弟郁垒长得牛头马面。他们口吐烈火,性情猛烈,遇见行为不规的鬼怪,立即捕而食之。所以恶鬼都怕他们俩。春秋战国时期,秦、赵两国在长平之战中,秦大将白起一次活埋了赵国40万降兵,这些降兵中死后都变成了厉鬼,奔赴秦国夜夜大闹,闹得秦国不得安宁。秦大臣李斯想到神荼、郁垒的像,贴在自家门前。果真,当夜便无鬼怪来闹。以后一传十、十传百,有剪的、有画的,神荼和郁垒的像便被称为门神了。

四、用于绣花艺术。

安塞女性爱美,她们总是把自己对美好生活的向往,通过绣花的方式,表达出来。尤其是青年妇女,最喜绣花,她们先剪出花样,再把花样贴到布上,用各种颜色的线条绣出,便是一件优美的艺术品。常见的剪纸花样有枕花样、鞋花样、针扎样、裹肚花样等。其中鞋垫花样最多,一直沿用至今。“一绣一只船,绣在江河岸,把二位艄公,绣在船上站。二绣杨二郎,担山赶太阳,赶的太阳呀无处藏。”这是著名安塞民歌《绣荷包》的歌词,说的就是女人绣花的故事。旧时女人多把绣花或鞋垫赠给自己的心上人,一针一线,寄托自己的爱和相思。